歯を支える骨を溶かす危険のある病気です

歯周病は、歯を支えている歯槽骨を溶かす、細菌による感染症です。

具体的には、歯ぐき、歯槽骨、歯根、歯根膜などの歯周組織に起こる病気の総称です。

歯の周りが炎症を起こす「歯肉炎」と、それがさらに進行して炎症が深部まで及び、歯を支えている歯槽骨が溶け出す歯周炎の二つに分けられます。

歯を失うもっとも大きな原因は、虫歯ではなく、歯周病です。

治療方法は?

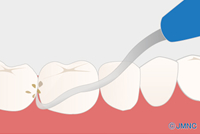

≫スケーリングのページへ

歯周基本治療

歯垢の除去、スケーリング(歯石の除去)、ルートプレーニング、虫歯や補綴物(入れ歯、差し歯)の修正、かみ合わせの調整などになります。とくにスケーリングは重要視される基本治療です。

歯周外科治療

4ミリ以上の深い歯周ポケットが残っている場合や、破壊された歯周組織を再生したい場合は、歯周外科による治療が選択されます。当院では主に以下の歯周外科手術を行っております。

GTR法

GTR法は歯周病によって破壊された歯周組織を人工膜(メンブレン)で覆い、歯周組織を再生させるスペースを確保する方法です。数ヶ月で新しい歯根膜と歯槽骨が再生されます。

▲歯肉をめくって、歯根についた歯垢を取り除き、患部の隅々まで清潔にします。病原菌に侵された部分も取リ除きます。

▲破壊された範囲を特殊な人工膜で覆い、その上から歯肉をかぶせるように戻します。※人工膜で覆うことで、再生させたい部分とその他の組織細胞を混入させないように分離します。

▲歯槽骨や歯根膜が再生されるために必要なスペースが確保されていれば、破壊された歯槽骨や歯根膜は徐々に再生されていき、数か月で新しい歯根膜と歯槽骨が再生されます。

▲人工膜には吸収性のものと非吸収性のものがあり、吸収性のものはそのまま体内に吸収されます。

非吸収性の膜を用いた場合は、膜を除去する手術を行います。

このような再生療法は、非常にデリケートで、患者さまのご協力も大切になります。治療中の口腔衛生管理はもちろんのこと、治療後も二度と歯周病に侵されないように、徹底した口腔衛生管理を心がけましょう。

エムドゲイン法

エムドゲイン法は、子供の頃、歯が生えてくる時に重要な働きをする特殊なたん白質の一種を主成分とします。これを歯周組織の欠損部分に塗布すると、歯肉の侵襲を防ぐとともに、歯周組織の再生を促します。

手術後、健康な歯周組織が再生するまでには1年から1年半ほどかかりますので、患者さまのご協力も大切となります。

現在の科学水準に基づく高い安全確保の下、幼若ブタの歯胚から抽出精製したもので、世界39カ国で使用されています。

歯槽膿漏とはどう違うの?

歯周病の末期症状が「歯槽膿漏」です。

歯槽膿漏はかつてはよく聞かれたものです。「リンゴをかじると歯ぐきから血が出ませんか?」というテレビCMを思い出す人も多いと思います。

今でもある年齢以上の人には、歯周病よりもなじみのある言葉かもしれません。

歯槽膿漏は末期症状なので「抜歯」が必須となります。全国的に歯を残そうという「8020運動」が提唱されている現在、末期の言葉よりも、初期段階である歯肉炎や歯周炎の総称「歯周病」が使われはじめました。国民全体で意識を高めようという考え方の背景があったのかもしれません。

ご予約・お問合せ

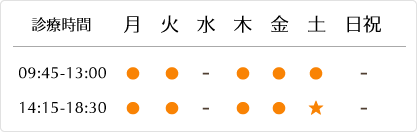

09:45-13:00 / 14:15-18:30(最終受付18:00)

※土曜17時まで 休診:水日祝

〒168-0065 東京都杉並区浜田山3-33-10 セントルークス浜田山1F

京王井の頭線 浜田山駅 徒歩1分

近くの有料駐車場をご利用ください